投資初心者は短期投資から始めることが多いと思います。短期投資には長期投資と比べてメリット・デメリットがあります。この記事では日経平均の20年分のデータを用いて、簡単な短期取引ルールをシミュレーションし、短期投資のメリット・デメリットを確認していきます。この記事を読むことで、短期投資のメリット・デメリット、難しさを理解できると思います。

長期投資に勝つ取引ルール例

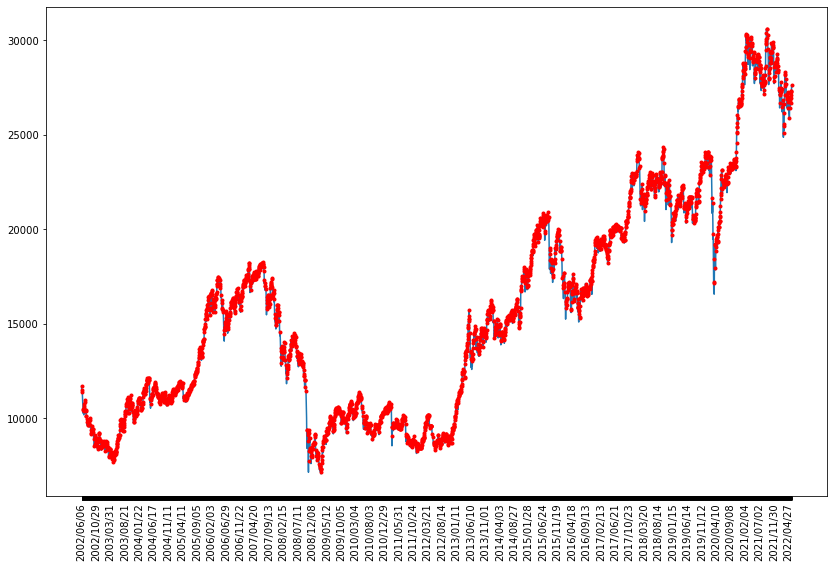

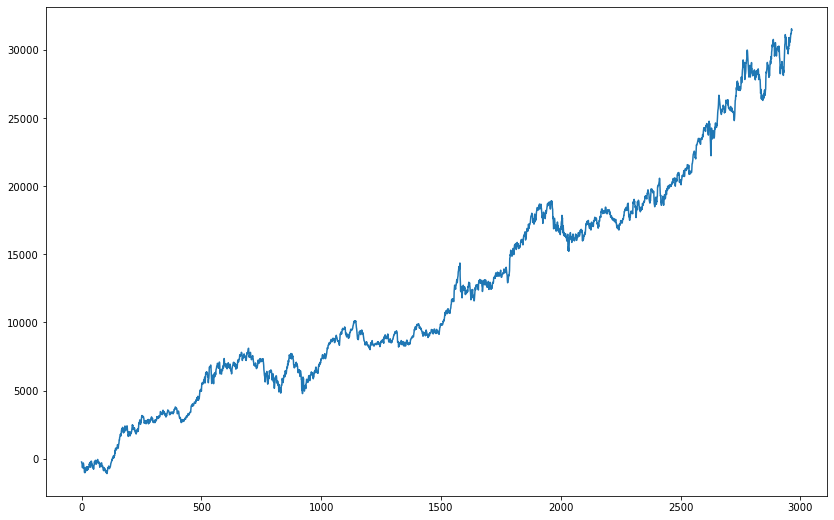

2002年6月から、2022年6月までの4925日分(約20年)のデータを使っています。

データはinvesting.comから取得しました。

この20年の日経平均の上昇率は2.35倍になっています。

手数料や手間を考えなければ、この上昇率を超える手法は見つけることは可能です。

ここでは以下のルールのリターン結果を通じて短期投資のメリット・デメリットを考えていきます。

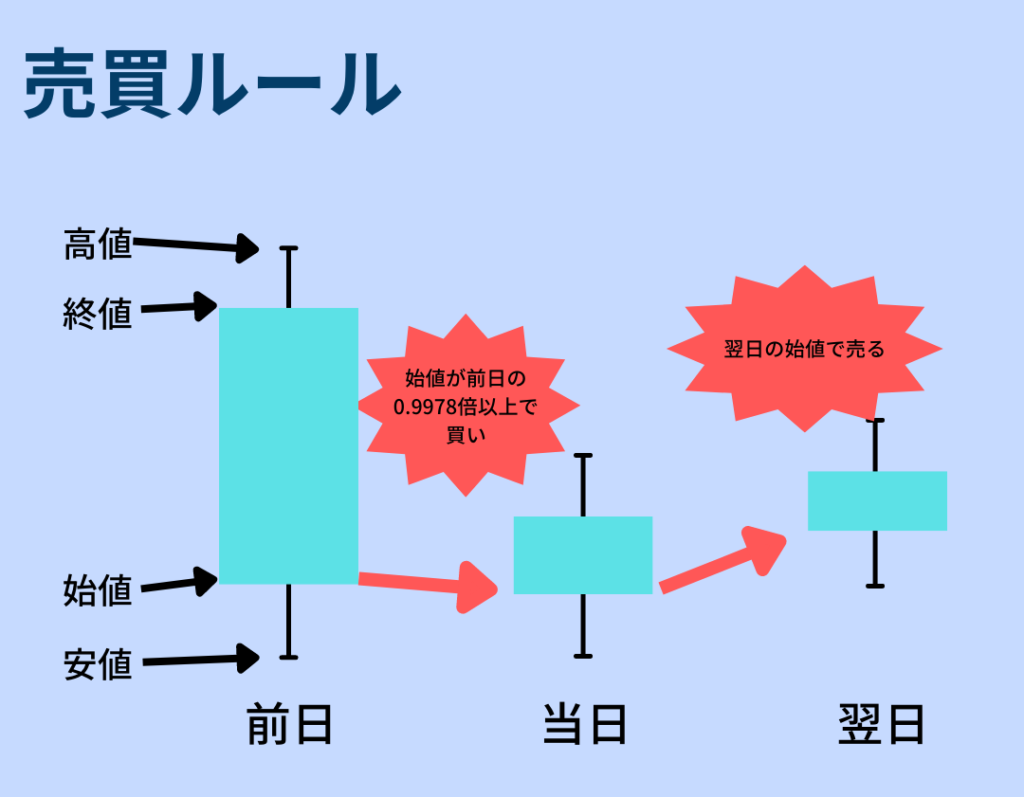

ルール:当日の始値が前日始値の0.9978倍以上であれば始値で買う。翌日の始値で売る。

結果

上記の売買ルールで全期間を取引した場合、図の赤丸部分(4925営業日中2965日)で取引することになります。

2008年や2020年の暴落期を避けているので、下図に示すように利益の推移も右肩上がりになっています。

ここで以下のスタンスの異なる投資家がいた場合の違いをまとめます。

長期投資家:2002年6月に購入し、2022年6月まで長期保持。

- 利益:15,849円の利益(11,700円で購入、20年後に27,549円で売却)

- 含み損:4,640円(-40%)の含み損をかかえる時期がある

- 手間:1回の売買(2002年6月に買って2022年6月に売る、放置でOK)

- 手数料:1回の売買分の手数料

- 分配金:20年分の分配金がもらえる

短期投資家:前述の売買ルールに従い、4925営業日中2965日で取引。

- 利益:31,432円の利益(11,700円で開始、20年後に43,132円に上昇)

- 含み損(損失):累計損失1,082円をかかえる時期がある

- 手間:毎日価格をチェック、ルールに当てはまる2965日で売買

- 手数料:2965回の売買分の手数料

- 分配金:権利確定日を逃すともらえない

短期投資のメリット

- 毎日利益を確定できるので、別の投資に振り向けたり、複利的な効果を短期で実感できます。(この記事では1株ずつ買う/売るを繰り返すシミュレーションをしていますが、増えた分を全部使うシミュレーションではもっと大きな複利の効果が見込めます)

- 1日単位で売買するので含み損を抱えることはありません

短期投資のデメリット

- 売買回数分だけ手数料が多くなります(最近ではETFの取引手数料無料は増えています)。

- 手間がかかります。市場開始時に張り付いていないといけない(今回のルールだけであれば、指値などを使いこなせば何とかなる可能性がありますが、通常、短期トレードは拘束時間が長いです)。

- 論理的な取引ではありません。このルールでどの時期でも利益が出る保証はありません。

- 開始時の価格で売り買いをするルールですが、開始時の価格ちょうどで変えない場合、損失につながることがあります。

短期投資の難しさ

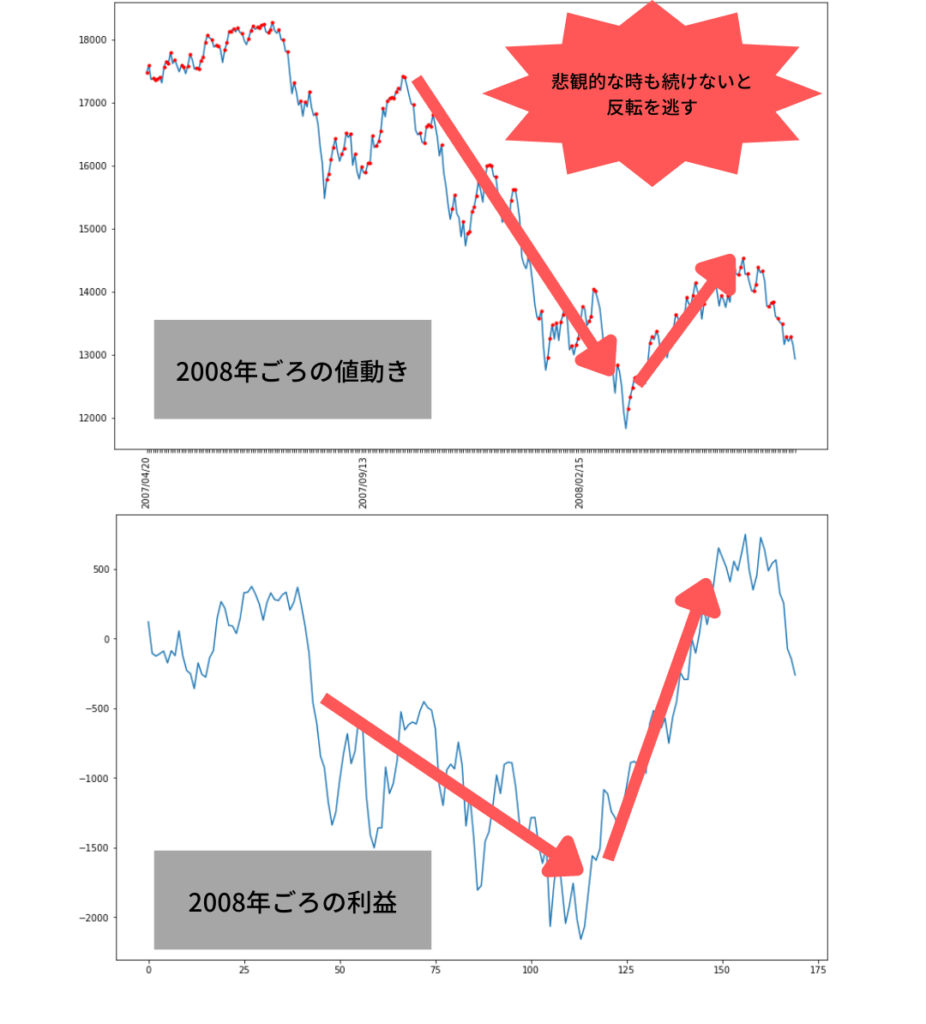

運用中はルールが通用しなくなる可能性を疑いたくなる時期があります。

図のように、利益が出てないときに途中でやめてしまうと、反転時期を逃してしまいます。

ちなみにS&Pは2002年から2022年の20年間で約4倍になっています(分配金・為替考慮せず)。

今回のルールで手数料を考慮しなかった場合、3.7倍なので、手間がかかる割にS&Pには負ける結果に終わります。。

注意

今回のデータは日経平均のデータを用いました。日経平均に連動するETFを同じルールで購入することで再現できる可能性はありますが、通常ETFはインデックスと完全に同じ動きにはなりません。あくまで日経平均を購入できた場合、長期投資に勝てる方法であっても苦労が多いことを知る目的で使っています。

まとめ

短期投資は難易度が高く、手間も多いです。その割に、長期投資に負けることが多いです。